【大腸がん治療】3年生存率が向上する結果に、術前化学放射線療法の可能性とは

中国の中山大学がんセンターらの研究グループは、局所進行大腸がん治療におけるNACT(術前化学療法)とNACRT(術前化学放射線療法)の2つの治療法を比較したところ、「NACRTを用いることで、切除不能な局所進行大腸がん患者の全生存期間を改善する可能性がある」と発表しました。この内容について田中医師に伺いました。

監修医師:

田中 茉里子(医師)

研究グループが発表した内容とは?

中国の中山大学がんセンターらの研究グループが発表した内容を教えてください。

今回紹介する研究報告は、中国の中山大学がんセンターらの研究グループによるもので、研究成果は学術誌「eClinicalMedicine」に掲載されています。

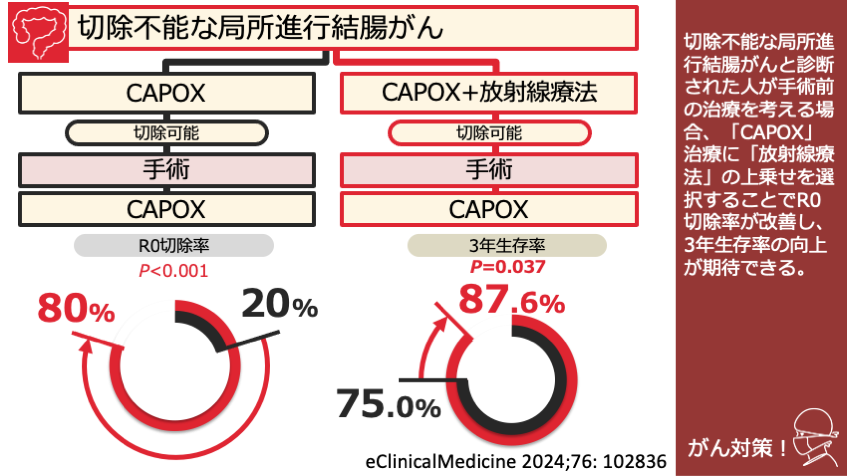

研究は2019年5月11日~2022年5月30日にかけて実施され、当初切除不能な局所進行大腸がん患者45人を、NACT(術前化学療法)群に20人、NACRT(術前化学放射線療法)群に25人に振り分けました。そして、術前治療から6~12週間後に手術をおこない、切除可能症例では術後化学療法を実施しました。

短期結果の分析では、NACRT群は手術にて肉眼はおろか顕微鏡で確認しても腫瘍がとり切れた状態であるR0切除率を有意に改善しました。また、NACRT群とNACT群の3年生存率はそれぞれ87.6%と75%で、3年無増悪生存率はそれぞれ76%と45%となりました。NACRT群については、追跡期間中に局所再発は認められませんでしたが、NACT群では2人の患者で再発が認められました。なお、2つの治療法の間で、重篤な有害事象に有意差は認められませんでした。研究グループは、今回得られた結果について「NACTに放射線療法を追加することでR0切除率が上昇し、3年無増悪生存率が延長し、当初切除不能な局所進行大腸がん患者の一部では全生存期間が改善する可能性がある」との解釈を示しています。

ただし、この研究は中国の単一施設で実施され、対象患者も45名と限られた規模の試験です。サンプルサイズが小さいため、両群でのベースラインの多少のばらつきや、全身化学療法の投与量やレジメが最適化されていない可能性が指摘されています。治療の国際的な標準を決定するには、多施設・大規模な臨床試験が必要であるため、本研究の結果をそのまま広く適用することはできず、今後のさらなる大規模試験が必要です。本研究の結果を参考にする際には、専門医の意見や最新の治療ガイドラインと照らし合わせながら、慎重に判断しましょう。

研究がおこなわれた背景とは?

今回発表された研究がおこなわれた背景には、どのような理由があったのでしょうか?

研究グループによると、局所進行直腸がん、そして食道がんに対する標準治療はNACRT(術前化学放射線療法)が採用されている一方で、局所進行大腸がんに対しては、NACT(術前化学療法)が一般的に用いられており、術前化学放射線療法の有益性についてはまだ理解が進んでいないとの認識を示しています。本研究は、初回治療時に切除不能な局所進行直腸がん患者を対象とし、NACRTとNACTのR0切除率および生存率に対する効果と安全性を比較することを目的にしておこなわれました。

ただし、本研究には注意点もあります。この研究は、切除不能な局所進行大腸がんに対する術前化学放射線療法の有用性を検討した臨床試験であり、本研究の治療法は国際的な標準治療ではありません。術前放射線治療は直腸がんでは標準治療ですが、現時点では一般的に大腸がんでは推奨されていません。そのため、本研究の結果をもとに術前放射線治療を標準治療と捉えることは適切ではありません。

研究内容への受け止めは?

中国の中山大学がんセンターらの研究グループが発表した内容について、受け止めを教えてください。

切除不能な局所進行大腸がんに対するNACRTがR0切除率を上げ、無再発生存期率の上昇、ひいては全生存期間の延長の可能性を示す1つのデータになりました。しかし、いつかの制約があるため、今後の標準治療となるには更なるデータ集積が必要と思われます。

編集部まとめ

中国の中山大学がんセンターらの研究グループは、局所進行大腸がん治療のおけるNACTとNACRTの2つの治療法を比較したところ、NACRTを用いることで切除不能な局所進行大腸がん患者の全生存期間を改善する可能性があると発表しました。局所進行大腸がんの治療に関する新たな研究内容は注目を集めそうです。