夜間の急な発熱で困ったらどうすればよい?発熱外来や夜間診療について詳しく解説

夜間に突然発熱した場合、「このまま様子を見るべき?」「病院に行くべき?」と不安になった経験はありませんか?

体温計が37.8度を示していても、ただの風邪か、何か深刻な病気なのか、すぐには判断がつかないものです。厚生労働省では37.5度以上の発熱と咳や喉の痛みなどの症状がある場合、まずは医療機関への電話相談をすすめています。しかし、症状によっては夜間でも受診が必要なケースもあります。

本記事では、夜間の発熱時に取るべき行動や、自宅でできる対処法、発熱外来や夜間診療の利用方法まで詳しく解説します。いざという時に慌てないためにも、正しい知識を今のうちに備えておきましょう。

監修医師:

原 幹嗣(エイチクリニック 新宿)

目次 -INDEX-

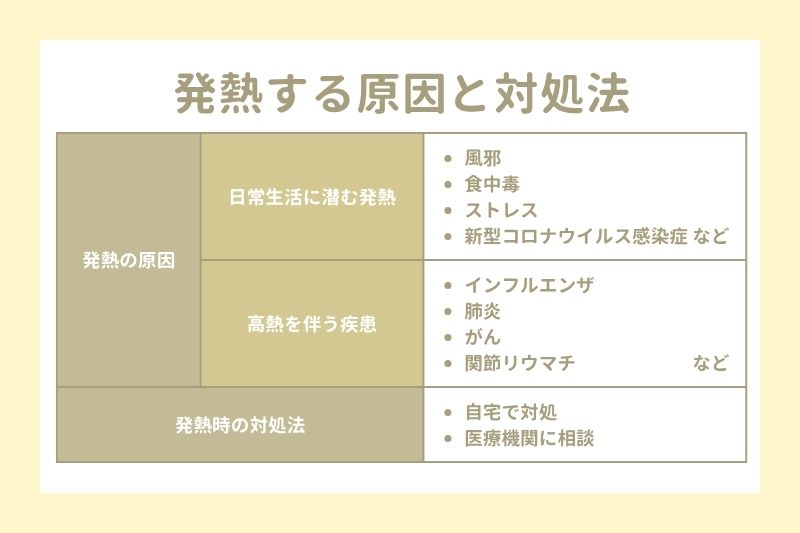

発熱する原因と対処法

発熱は身体が病原体と戦う際に起こる防御反応です。単に体温の高さだけでは危険度の判断はできません。全身状態と合併症状を総合的に評価することが大切です。発熱の原因を理解し適切な対処法を知ると、夜間の不安も軽減できるでしょう。

一般的な発熱の原因

発熱にはさまざまな原因があります。夜間に発症すると不安が強まりますが、原因を把握することが適切な対応の第一歩です。日常的な発熱から注意が必要な高熱まで、それぞれの特徴を解説します。

日常生活に潜む発熱

日常生活における発熱として代表的なのは、風邪です。風邪は、ライノウイルスやアデノウイルスが鼻や喉に侵入して発症します。37~38度の軽度な発熱と鼻水、喉の痛みが特徴です。外来発熱患者の多くは、一般的な風邪(急性上気道炎)が原因であり、通常は3~7日程度で自然に回復します。

ほかに、食中毒も発熱の原因の一つです。食中毒は、サルモネラ菌やノロウイルスの感染により、嘔吐や下痢とともに体温が38度前後まで上昇することがあります。特に夏場(6〜8月)は食中毒発生と患者数が多くなり、水分や電解質の補給を心がけることが重要です。

さらに、ストレスが発熱を引き起こすケースもあります。長期的なストレスや睡眠不足で自律神経のバランスが乱れると、夕方以降に37度前後の微熱が続く心因性発熱が起こることがあります。感染症の検査では異常が見つからない特徴があり、ストレス管理や休息が改善につながります。

ほかにも、新型コロナウイルス感染症によって発熱するケースもあるでしょう。発熱や咳に加え、味覚や嗅覚障害が出現します。基礎疾患のある方や高齢者は重症化リスクが高まるため、早期受診が大切です。

高熱を伴う疾患

高熱を伴う疾患として代表的なのは、インフルエンザです。インフルエンザは、突然の39度近い高熱に加え、強い関節痛や全身のだるさが特徴です。発症から48時間以内に抗ウイルス薬を使用すると、症状が続く期間を短縮できるといわれています。夜間に発症した場合も、48時間以内を逃さないように早めに受診することが効果的です。

また、肺炎も高熱を引き起こす疾患の一つです。肺炎は、持続する発熱に加え、激しい咳や息切れ、場合によっては胸の痛みも伴います。特に65歳以上の高齢者では死亡率が高くなるため、呼吸が苦しい発熱の場合はすぐに医療機関を受診することが推奨されます。胸部X線検査や血液検査での診断が多く、重症化防止のためにも早期の抗菌薬治療が重要です。

さらに別の疾患として、がんも考えられます。白血病やリンパ腫では腫瘍細胞自体が発熱物質を産生するため、一般的な解熱剤が効きにくい持続性の発熱が特徴です。寝汗が多く、原因がわからない長期の発熱では、がんのスクリーニング検査を検討する必要があります。

関節リウマチによる発熱も少なくありません。関節リウマチは自己免疫疾患の一種で、関節で炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)が大量に産生されると、微熱から38度前後の発熱が持続する可能性があります。関節の痛みや腫れを伴うことが多く、早期の受診が必要です。

発熱時の対処法

夜間は受診できる医療機関が限られるため、自宅での対処法を知っておくことが重要です。自己対応と医療相談の判断基準を知ることで、不安を減らし効果的に対処できるでしょう。

自宅でできる対処法

急に熱が出た場合、すぐに病院に行けないこともあります。そのような場合に役立つ自宅でできる対処法として、まずは水分と塩分の補給が重要です。厚生労働省は、ナトリウム40〜80mg/100mLを含む経口補水液を20〜30分ごとに摂取することを推奨しています。経口補水液が手に入らない場合、スポーツドリンクを水で半分程度に薄めても代用可能です。

次に、解熱鎮痛薬の適切な使用が必要です。アセトアミノフェンは胃に優しく、妊婦や小児にも使いやすい薬ですが、必ず用法・用量を守り、それでも症状が改善しない場合は医師に相談するようにしましょう。

また、室温と湿度を適切に管理することも大切です。理想的な室温は20〜22度、湿度は40〜60%です。この範囲を保つことで、過度な発汗や脱水を防げます。特に夜間は室温が下がりやすいので、注意が必要です。

最後に、十分な睡眠と休息を取ることが回復を早めます。免疫機能は睡眠中に活発になるため、スマートフォンやパソコンの使用を控え、しっかり休息を取ることが重要です。

自宅でもできることは多いため、まずは試せる対処法から実践してみましょう。

医療機関に相談

以下の症状がある場合は、夜間でも迷わず医療機関に相談する必要があります。

- 発熱が38度以上で24時間以上続いている

- 息苦しさや胸の痛みがある

- 意識がはっきりしない

- 乳幼児や高齢者、妊婦、持病がある方

厚生労働省では、高熱や息苦しさがある場合は、速やかに医療機関に相談することを推奨しています。夜間は症状が悪化しやすく不安も強くなるため、発熱外来のある医療機関を受診しましょう。

夜間診療と発熱外来とは

夜間に急な発熱が起きた場合、頼りになるのが夜間診療と発熱外来です。夜間診療と発熱外来は異なる仕組みであるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。

夜間診療とは

夜間診療とは、通常の診療時間外にあたる夕方〜深夜にかけて、急病や怪我に対応する医療サービスです。限られた医療資源のなかで効率的に対応する体制が整えられ、主に18時~23時に軽症から中等症の患者さんを診察します。

発熱や腹痛、怪我などの急な症状に対応できる体制が整っており、応急処置が中心となります。重症が疑われる場合には大きな病院へ紹介されることもあります。

診療時間や受付方法は自治体や医療機関ごとに異なるため、あらかじめ近隣の夜間診療所を調べておくことが重要です。また、夜間は医師やスタッフが少ないこともあるため、症状が軽ければまずは自宅で様子を見るのも一つの判断です。

発熱外来とは

発熱外来は、発熱や咳などの感染症が疑われる症状がある人専用に設けられた診療枠です。特に新型コロナウイルスの流行以降、多くの医療機関で発熱患者さんと一般患者さんを分けて診療する体制が取られています。

発熱外来では、症状の聞き取りに加え、新型コロナウイルス・インフルエンザの抗原検査やPCR検査が行われます。院内感染を防ぐため、事前の電話予約やWEB予約が必要な場合も多く、突然の来院では受け付けてもらえないこともあります。

発熱がある場合は、かかりつけ医や地域の発熱外来対応医療機関に連絡し、案内に従って受診するのが基本的な流れです。正しい手順を知っておくことで、万が一の時もスムーズに対応できます。

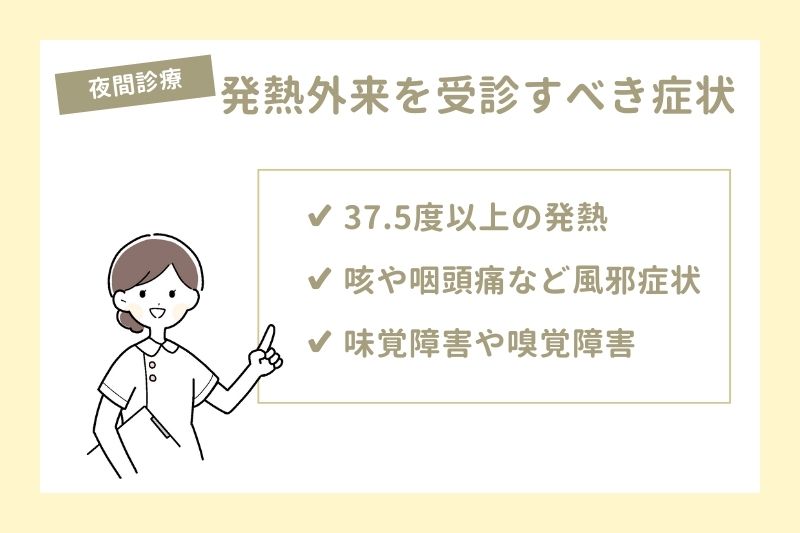

夜間診療で発熱外来を受診すべき症状

夜間に発熱した際、朝まで様子を見るべきか、すぐに受診すべきかで迷う方は少なくないでしょう。重症化しやすい症状に注目することが、夜間に受診するかどうかの判断基準となります。

37.5度以上の発熱のある方

体温が37.5度を超えた場合は、注意が必要です。成人では、38度以上の発熱が翌日まで続くと、インフルエンザや肺炎の可能性が考えられます。高齢者や乳幼児では、軽い発熱でも重症化する恐れがあるため、特に注意が必要です。発熱時の危険信号とされる症状には、次のようなものがあります。

- 首の硬直や強い頭痛(髄膜炎の可能性)

- 発疹を伴う高熱(重症感染症や薬疹)

- 尿量減少や極度の口渇(重度の脱水)

これらの症状がみられる場合は、夜間でもすぐに医師の診察を受けましょう。早めに検査と診断を受けることで、適切な治療につながります。

咳や咽頭痛など風邪症状のある方

発熱とともに咳や喉の痛みなどの呼吸器症状がある場合は、特に注意が必要です。

呼吸器症状は、軽い風邪から重い肺炎までさまざまな疾患の症状です。強い咳や血の混じった痰、飲み込みにくさがある場合は、気管支炎や扁桃周囲膿瘍などの可能性があります。

このような症状がある場合は、胸部X線検査や血液検査などでの診断が必要です。喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器に持病がある方は、呼吸器感染症により症状が急激に悪化するリスクがあります。夜間に呼吸が苦しくなる場合は不安も強まるため、速やかに医療機関を受診しましょう。

味覚障害や嗅覚障害のある方

新型コロナウイルス感染症の特徴的な症状として、味覚や嗅覚の異常があります。味覚や嗅覚の異常と発熱が同時にある場合は重要な警告サインです。

味覚や嗅覚の異常は、全体の約60%の患者さんにみられるといわれています。発熱や咳とともに現れた場合は、早期に抗原検査やPCR検査を行います。陽性が確認された場合は、家庭や職場での感染拡大を防ぐため、隔離や感染対策が必要です。

夜間発熱外来では、検査と指導を受け、翌日以降の行動においても適切なアドバイスを受けることができます。

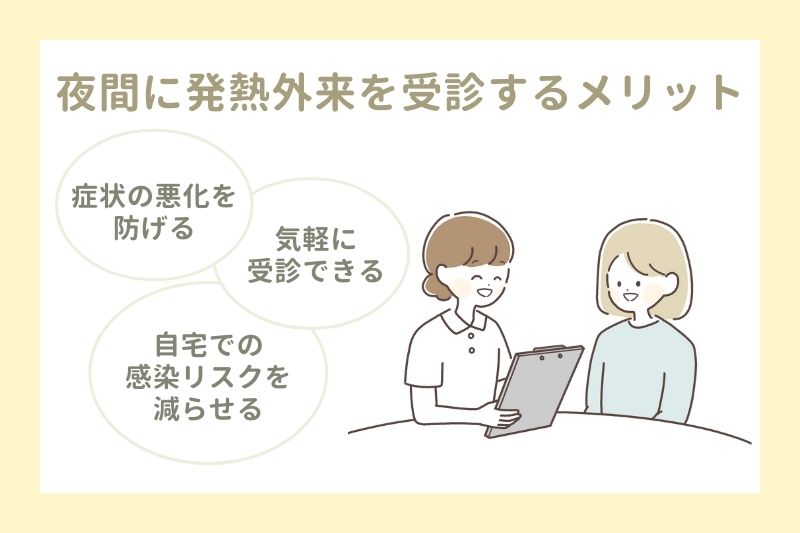

夜間に発熱外来を受診するメリット

夜間に症状が現れると、朝まで待つべきかどうか迷う方も少なくないでしょう。夜間の急な発熱時に発熱外来を受診することで、症状の進行を防ぐだけでなく、周囲への感染拡大リスクも減らせます。ここでは夜間に発熱外来を利用するメリットを紹介します。

早期対応で症状の悪化を防げる

感染症は早期治療が重要です。ゴールデンタイムと呼ばれる時期に治療を始めることで、効果がより高まることが期待できるでしょう。

高熱や倦怠感、咳が急に現れた場合、自己判断で様子を見ることは危険を伴います。発熱の背後にはインフルエンザや新型コロナウイルス感染症、細菌感染症など重篤な疾患が隠れている可能性があり、早期に検査・診断を受けることで適切な治療につなげることができます。

夜間でも対応してくれる発熱外来を活用することで、翌朝まで症状が進行してしまうリスクを抑えることができ、安心感にもつながります。

自宅での感染リスクを減らせる

感染症の拡大を防ぐという点でも、夜間受診は大きなメリットです。病原体は就寝中も活動するため、同居家族への感染リスクは時間とともに高まります。夜間でも発熱外来を受診すれば、症状の原因を明確にし、必要な隔離期間や注意点について医師から指導を受けることができます。これにより、家族への感染拡大を防ぎながら、的確な対処が可能になるでしょう。特に高齢者や基礎疾患を持つ家族がいる家庭では、大きな安心材料となります。

救急車を呼ぶのをためらわれる場合でも気軽に受診できる

高熱があるものの命に関わる状態ではなさそうなとき、「救急車を呼ぶほどでは……」と迷う方も多いでしょう。そんなときに頼れるのが夜間対応の発熱外来です。

救急外来ほど敷居が高くなく、感染症に特化した診療を受けられるため、適度な緊急性に対応できます。特に夜間の時間帯は通常のクリニックが閉まっているため、どこに相談すればよいか悩みがちですが、発熱外来なら目的が明確で受診しやすいのではないでしょうか。「とりあえず診てもらいたい」という段階でも受診しやすく、心理的な負担も軽減されます。

夜間に発熱外来を受診するならエイチクリニック 新宿にご相談を

夜間に発熱外来を受診したいという方は、エイチクリニック 新宿に相談してみてはいかがでしょうか。

夜間発熱外来を利用する際は、医療機関の選定が重要です。エイチクリニック 新宿は三条件(アクセスの良さ・診療時間の長さ・検査体制の充実)を満たす医療機関で、患者さんに寄り添った医療を提供しています。

ここからは、エイチクリニック 新宿の特徴を紹介します。

23時30分までの夜間診療で急な発熱でも受診可能

夜間に医療機関を選ぶ際に大切なのは、診療時間です。

エイチクリニック 新宿は平日(月曜定休)と土曜は23時30分まで、日曜は21時まで診療しており、仕事帰りや夕食後に発症しても安心感を持って受診できます。

エイチクリニック 新宿は検査設備が充実しており、1回の受診で診断から治療までをスムーズに完結することが可能です。夜間に急な発熱が起きた場合でも、不安なく受診できる環境を整えています。

また、突発的な外傷にも対応しており、急な怪我にも迅速に対応可能です。

患者さんの負担を軽減する院内処方

夜間受診の患者さんにとって、処方薬の受け取りは大きな負担となりがちです。エイチクリニック 新宿は、診察後に薬局を探す必要がない院内処方システムを採用しています。院内処方は、夜間診療における大きなメリットの一つだといえるでしょう。

クリニックで直接解熱剤や抗生物質を受け取れるため、夜間営業している薬局を探す手間がなく、発熱した患者さんが公共空間で長時間過ごすことを避けられるため、二次感染のリスクも抑えられます。

新宿駅から近く忙しい方の悩みに寄り添うクリニック

クリニックの立地も夜間受診では重要です。

エイチクリニック 新宿はJR新宿駅から徒歩6分と、オフィス街からのアクセスも良好な場所にあります。

院内には完全個室の診察室を備え、プライバシーに配慮した診療を行うなど、リラックスして相談できる環境が整っています。

また、WEBやLINEを使った予約システムで、急な発熱時でもスムーズに予約可能です。内科診療だけでなく泌尿器科や美容医療、AGA治療など幅広い診療科目に対応しているため、多様なニーズに応えられます。

忙しいビジネスパーソンや観光客、夜間に急な発熱で不安を感じる方にとって、頼りになるクリニックです。夜間の発熱外来をお探しの際は、エイチクリニック 新宿に相談してみてはいかがでしょうか。

エイチクリニック 新宿の基本情報

アクセス・住所・診療時間

JR山手線 新宿駅 徒歩6分

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16:00~23:30 | - | ● | - | ● | - | ● | ▲ | - |

| 18:30~23:30 | - | - | ● | - | ● | - | ▲ | - |

参考文献

- 職場における熱中症の予防について|厚生労働省

- かぜに対する認識と受診信念に関連する要因の探索~健診受診者を対象にしたアンケート調査より~

- 「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解」

- 発熱

- ② 発熱時の対応

- 院内トリアージについて

- 第35回日本内科学会専門医部会北陸支部秋季セミナー 新興感染症(新型インフルエンザ他)対策

- エイチクリニック 新宿

- 新興感染症発生・まん延時における医療について

- 職場における 熱中症を予防しよう!

- 医療体制に関するガイドライン

- 高齢者の死亡原因|公益財団法人 長寿科学振興財団

- 肺炎の治療|公益財団法人 長寿科学振興財団

- ―かぜを診る―ハイリスク患者のかぜ

- ストレス性疾患に対する心身医学と東洋医学の融合

- 疾病救急での臨床推論(診断プロセス,red flag sign等)さまざまな情報収集による救急疾患の診断

- 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について

- 日本感染症学会提言「~抗インフルエンザ薬の使用について~」|一般社団法人 日本感染症学会

- 新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)|厚生労働省

- 令和5年食中毒発生状況(概要版)

- 食中毒予防の原則と6つのポイント|政府広報オンライン

- 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について

- 夜間や休日診療は病気や大ケガなどの緊急性の高い患者のためにあります。|厚生労働省

- Fever in Common Infectious Diseases|National Library of Medecine

- Influenza Antiviral Medications: Summary for Clinicians|CDC

- Decreased Hospital Length of Stay With Early Administration of Oseltamivir in Patients Hospitalized With Influenza|National Library of Medecine

- Impact of Late Oseltamivir Treatment on Influenza Symptoms in the Outpatient Setting: Results of a Randomized Trial|National Library of Medecine

- Long-term Consequences of COVID-19: Chemosensory Disorders|National Library of Medecine

- Influenza|National Library of Medecine

- 症状を選ぶ(大人)|東京消防庁 救急相談センター

- 東京都の救急医療に関する現状(1)

- 6 救急医療

- 全国版救急受診ガイド|総務省消防庁

- 肺炎について (ファクトシート)|厚生労働省検疫所FORTH

- ⑤がん関連発熱

- Smell, taste and chemesthesis disorders in patients with the SARS-CoV-2 during Omicron variant pandemic in China|Science Direct

- 旅館業法の見直しに関する意見書

- 第6章関節リウマチ

- カロナール錠®︎200

- 妊娠と薬情報センター|国立研究開発法人 国立成育医療研究センター

- アセトアミノフェンの「小児科領域における解熱」報告書作成中間サマリー