認知症とは、脳の神経細胞の働きが弱まってしまい認知機能が低下している状態です。特に高齢者に多く見られ、高齢化とともに認知症の患者数は増加することが予測されています。誰しもが他人事ではない認知症は、早期発見と早期治療がポイントです。早めに対策するためにも、重要なのは認知症検査です。認知症検査の方法や診断までの流れについて解説しますので、いざというときに慌てないように、認知症や認知症検査について正しく理解しておきましょう。

認知症の概要

認知症とは、さまざまな原因によって脳の神経細胞の働きが徐々に弱まり、認知機能が低下してしまう状態のことです。主な症状としては、記憶障害、見当識障害、理解力や判断力の低下、実行機能の低下などがあります。その他の症状として、妄想、幻覚、徘徊、不安、睡眠障害、暴力などが起きることもあり、生活に支障が出るのが特徴です。

認知症には複数の種類があり、全体の約7割を占めるのがアルツハイマー型認知症です。アルツハイマー型認知症は、脳に原因物質が蓄積することで発症するもので、ゆっくりと進行していくのが特徴です。また、脳血管障害によって起こる血管性認知症があり、一部の神経細胞に栄養や酸素が行き渡らないことで発症し、記憶障害や運動障害などを引き起こします。このほかにも、レビー小体型認知症や前頭側頭型認知症などがあります。

病気が原因で起きる認知症の場合は、病気を治すことで改善が見込めますが、加齢などが原因の場合は根治治療は難しいです。しかし、早期発見と早期治療を行うことで、症状の進行を遅らせることできるので、疑わしい症状がある場合は早めに検査を受けることが大切です。

認知症検査の重要性

早期に発見することで、症状の改善や進行の抑制にもつながるため、気になる点がある場合は、できるだけ早く検査を受けることをおすすめします。

早期発見のメリット

認知症の種類によっては、早期治療によって症状の改善が見込める場合があります。特に、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、甲状腺機能低下による認知症の場合は、原因となっている病気の治療によって、認知症の改善につながります。アルツハイマー型認知症も、早い段階で治療を行えば、症状の進行を遅らせることできます。

さらに、早期発見は将来に向けた準備が可能になります。必要な生活用品を整えたり、介護保険サービスの利用手続きを検討したりと、認知症を発症すると必要になることはたくさんあります。認知症が進行してから準備するのは大変ですが、早期に発見できれば、患者さん本人の希望を取り入れた備えができます。

検査の相談はかかりつけ医へ

認知症の検査を受ける際には、まずはかかりつけ医に相談するのがよいでしょう。かかりつけ医は、日頃の患者さんの様子や服用している薬、健康状態をよく把握しているため、発症前後の状態を踏まえて診察ができます。かかりつけ医によって、認知症の疑いがあると判断された場合は、必要に応じて専門の診療科を受診し、検査を受けることになります。

認知症の相談ができる診療科とは

もし、かかりつけ医がいない場合などは、認知症に対応している診療科を受診しましょう。一般的には、精神科、心療内科、脳神経内科、脳神経外科、老年科、もの忘れ外来などが対応しています。医療機関によって診療科名が異なる場合がありますので、認知症に対応しているかどうか、事前に確認して受診をしましょう。

また、厚生労働省の認知症施策により、全国に認知症疾患医療センターが設けられています。ここでは認知症に関する専門医療相談や認知症の診断などを行っています。お近くの認知症疾患医療センターに一度相談してみるのもよい方法です。

認知症の検査の流れ

認知症の検査は、面談と問診から始まり、身体検査、神経心理学検査、脳画像検査へと進むのが一般的です。それぞれどのような検査をするのかを解説します。

面談と問診

まずは、医師が本人や家族から、現在の患者さんの状態やこれまでの経過などを聞き取りま

す。認知症の場合は、本人に自覚がないこともあるため、医師と話すことを嫌がることもあります。医師が正確な状態を把握するためにも、家族からの客観的な目線で情報を伝えることが大切です。事前に普段の様子などをまとめたメモを用意しておくと、面談や問診がスムーズに進むのでおすすめです。

身体検査

身体検査では、血液検査、心電図検査、感染症検査、レントゲン検査など、健康診断で一般的に行われている検査が含まれています。認知症は診断が難しく、ほかの病気と混同されることもあるため、ほかの病気の可能性も考慮しながら検査が行われます。

神経心理学検査

神経心理学検査は、認知症かどうかを調べるための検査です。簡単な質問への回答、作業など、さまざまな種類の検査によって調べ、認知機能の状態を評価します。ただし、患者さんが緊張や不安を感じると、正しい検査結果が得られないことがあります。そのため認知症は、神経心理学検査のみでは判断せず、あくまで参考資料のひとつとして扱われます。

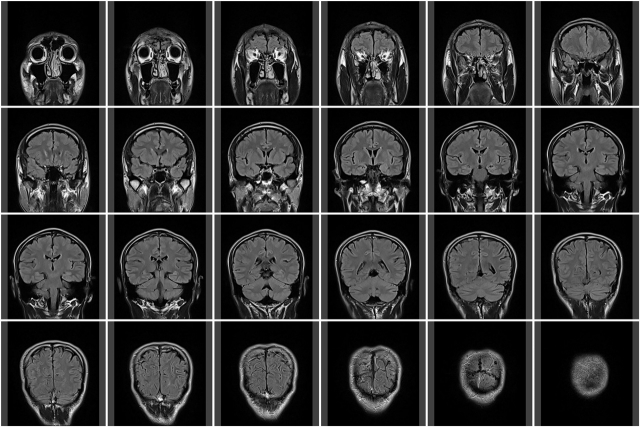

脳画像検査

脳画像検査は、専用の機器で撮影した画像から、脳の萎縮度合いや脳血流の低下の様子を調べる検査です。脳の形状や働きなど、脳の状態を見て診断を行います。主な検査の種類は、CT検査、MRI検査、VSRAD検査、SPECT検査の4種類があります。

認知症の神経心理学検査の種類

神経心理学検査では、簡単な質問や描画テストを用いて、認知症の有無を検査します。代表的な認知症の神経心理学検査の種類について、それぞれ概要を紹介します。

改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

改訂長谷川式簡易知能評価スケールは、日付や場所などを思い出す簡単な記憶力テストや単純な計算問題を用いて行う検査です。9項目30点満点で評価され、20点以下の場合には認知症の疑いが高いと判断されます。日本国内で広く使用されている認知機能検査です。

ミニメンタルステート検査(MMSE)

ミニメンタルステート検査は、改訂長谷川式簡易知能評価スケールと同様に、単純作業や計算問題、質問への回答、時刻の読み上げ、図形描画などを行う検査です。11項目30点満点で、21点以下の場合に認知症の疑いが高いと判断されます。

時計描画テスト(CDT)

時計描画テストは、指定された時刻を表す時計の絵を描くことで、認知症の評価を行う検査です。具体的な時刻を示し、描いた時計の絵の正確さをチェックします。認知症の場合は、時計の形が極端に小さかったり、数字や針の位置に間違いがみられることがあります。

ABC認知症スケール(ABC-DS)

ABC認知症スケールとは、アルツハイマー型認知症の進行度合いを調べる検査です。家族などの介護者から、患者さんの日常動作や行動、心理症状について聞きとって採点をします。ABC認知症スケールでは13項目を9段階で評価を行います。

簡易認知機能スクリーニングテスト(Mini-Cog)

簡易認知機能スクリーニングテストは、3つの単語を覚えて思い出すテストと時計を描くテストを組み合わせて行います。2分以内に終わる簡単なテストですが、ミニメンタルステート検査と同等の精度があるといわれています。

Montreal Cognitive Assessment(MoCA)

Montreal Cognitive Assessmentは面接式の検査です。命名、記憶、注意力、復唱など、さまざまな認知機能を評価します。改訂長谷川式簡易知能評価スケールやミニメンタルステート検査では判定が難しいとされる、軽度認知障害の判断に適しています。

地域包括ケアシステムにおける認知症アセスメントシート

地域包括ケアシステムにおける認知症アセスメントシートとは、21個の質問で、認知機能障害と生活機能障害を判断します。なお、この検査では認知症の重症度の評価も可能です。

認知症の脳画像検査について

脳画像検査は、医療機器を用いて撮影した画像から認知症を診断する方法です。主な4つの脳画像検査について解説します。

CT検査

CTとは、Computed Tomographyの略でコンピューター断層撮影のことで、X線を用いて身体の断面図を撮影する検査です。認知症の検査では、脳を輪切りにしたような画像をCTで撮影し、脳の萎縮度合いや頭部の外傷、脳出血などを確認します。

MRI検査

MRI検査では、磁気を用いて身体の内部を撮影します。認知症の検査では、脳腫瘍や脳梗塞、脳出血などがあるかどうかを確認します。なお、MRI検査は認知症の発症時期を推測するために行われます。

VSRAD検査

VSRAD検査は、MRIで撮影した画像を用いて、統計的手法によって解析する検査です。脳が萎縮が特徴的なルツハイマー型認知症の診断に有用です。また、アルツハイマー型認知症の早期に見られる海馬などの萎縮も調べられます。

SPECT検査

SPECT検査とは、微量の放射性物質を含む放射線検査薬を投与して行う検査で、投与された放射線検査薬が体内でどう動くかを画像化して診断を行います。認知症のSPECT検査では脳血流量を調べることができるため、脳の血流低下箇所やその度合いを統計解析して診断します。

認知症検査を受けるときの注意点

認知症検査を受けるときには、患者さんはもちろん、家族にとっても不安が伴うものです。いざというときにスムーズに対応できるように、認知症検査を受けるときの注意点をご紹介します。

認知症への理解と心の準備をする

認知症だと診断されてしまったらどうしよう、と不安になるのは自然なことですが、そのようなときこそ、適切な準備が必要です。まず、認知症について正しく理解することが大切です。認知症について知り、今後必要になる医療や介護について調べることで、心の準備をしておきましょう。過度に不安になったり、ネガティブなイメージばかり持ってしまったりする必要はありません。きちんと認知症を理解することで、間違った知識やイメージを改めることもできるでしょう。

患者さんだけではなく、家族や周囲の方々も認知症について理解を深めることが大切です。認知症の検査を受けることは、本人にとっては大きなストレスになります。家族や周囲の人が精神的にもサポートし支えあうことで、落ち着いて検査や診断結果を受け止めやすくなります。また、地域包括支援センターでは、認知症の相談を受け付けていますので、自分や家族だけで悩まずに、支援機関に相談してみるのもおすすめです。

検査結果は家族も同席して聞く

検査結果を聞くとき、患者さんは不安が伴うものです。医師から認知症だと診断されるときに、不安やショックで検査結果が頭に入らないこともあります。そのため、検査結果は家族や身近な方が同席して聞くことがおすすめです。

患者さんがいない状態で検査結果を聞くような場合は、結果を患者さん本人に伝えるか否かはケースバイケースで考えた方がよいです。患者さんの判断力に問題がない場合は、本人の希望に合う治療や生き方を尊重することができます。また、結果を知った後でも、患者さんに寄り添って周囲がサポートしていくことが大切です。

セカンドオピニオンも検討する

認知症検査の結果で、不明なことや納得のできないことがある場合には、セカンドオピニオンを検討するのも一つの方法です。セカンドオピニオンとは、初回の診断を受けた後に、別の医療機関で再検査を受け、別の医師に夜診断を受け直すことです。認知症の検査は診断が難しいので、見逃されていたり、別の疾患と混同されていることも少なくありません。

セカンドオピニオンを希望する場合は、まず現在の医療機関にその旨を伝えましょう。セカンドオピニオンを受けることで、前回の診断内容を再確認したり、納得したりするケースもあります。気になることがある場合は、遠慮なくセカンドオピニオンを利用することがおすすめです。

まとめ

認知症は、早期治療によって回復や進行の抑制が期待できる病気です。早期発見のためにも、疑わしい場合はできるだけ早く認知症検査を受けることが重要です。検査では、面談や問診、身体検査、神経心理学検査、脳検査が行われます。検査を受けるにあたっては、認知症について理解して心の準備をしておくことが大切です。検査結果を聞くときには、家族も同席すること、不明点や気になる点があればセカンドオピニオンを検討することもおすすめします。認知症は、過剰に不安にならず、家族と支えあうことが大切ですので、必要に応じて地域の支援サービスや介護サービスなどを利用して、本人や家族だけで抱え込まないようにしましょう。